N° 005 Météorologie, Hydrologie, écologie, ou idéologie ?

Dans l’Aude, au cours de la nuit du 14 au 15 octobre, d’exceptionnelles précipitations ont provoqué de très importantes inondations, qui ont causé la mort d’une dizaine de personnes et d’énormes dégâts

Dans le Midi, on sait depuis des lustres que ce sont les pluies de type cévenol qui sont responsables de ces catastrophes.

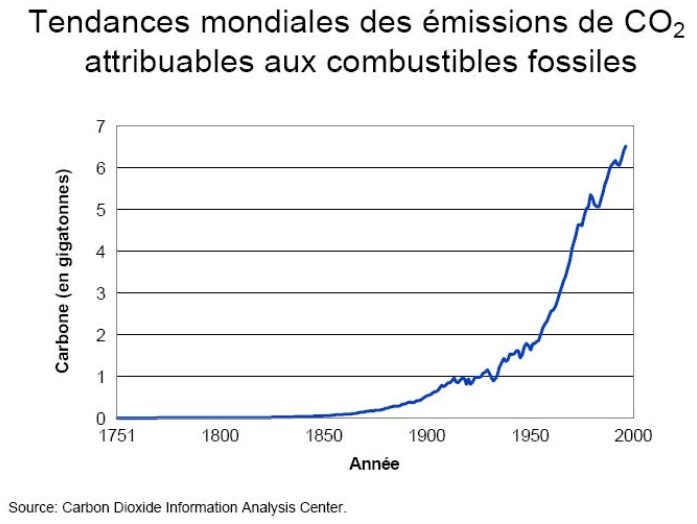

Si on connait depuis longtemps les responsables, on a longtemps peiné à trouver les coupables. Aujourd’hui, à l’exception de quelques climato-sceptiques attardés, plus personne n’ose publiquement afficher ses doutes. Le GIEC à rendu son verdict. Les coupables sont les hommes et leur CO2, le CO2 et les hommes ![]() .

.

De toute éternité, pour comprendre l’origine des malheurs qui les endeuillent, les hommes s’efforcent de désigner des coupables. C’est pourquoi, lorsque les sinistrés de l’Aude les plus affectés veulent croire que leur drame n’est lié qu’au manque d’anticipation des pouvoirs publics, personne ne peut sévèrement les blâmer.

Par contre, ceux qui ne sont pas contraints de s’exprimer sous le coup de l’émotion, se doivent de garder le sens de la mesure, et la raison. Lorsque Gérard MILLER, sur une chaine d’information en continu, a affirmé doctement, dès le lundi soir, que les graves inondations de l’Aude étaient la preuve indubitable du réchauffement climatique, dû à l’augmentation du CO2, il n’a apporté en rien la justification scientifique de sa déclaration, mais il a montré ses a priori idéologiques et ses grandes lacunes en climatologie.

En effet, aussi dramatique, et aussi inhabituel, que soit un évènement météorologique, on ne peut en déduire un signe de changement climatique. Un climat est défini par des valeurs médianes au cours de temps longs et non par des valeurs moyennes, ou des valeurs extrêmes.

Les spécialistes, météorologues et climatologues, interrogés après les inondations ont pris soin unanimement de rappeler qu’il ne fallait surtout pas tirer de conclusion générale d’un évènement particulier. Mais, questionnés sur l’incidence sur le climat du réchauffement de la planète acté par le GIEC, ils ont eu du mal à s’accorder sur leurs prévisions. Certains prévoyant des catastrophes plus nombreuses, tandis que d’autres prévoyaient des catastrophes plus extrêmes.

Ubyrisk Consultants, cabinet d’étude spécialisé dans l’étude des risques naturels, effectue depuis 2001 une veille permanente des événements dommageables d’origine naturelle survenant dans le monde.

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2015, plus de12 657 catastrophes naturelles ont été recensées. Les 5 dernières années rassemblent près de 40 % des événements survenus ces 15 dernières années. Sur le long terme (30 dernières années), il apparaît que la décennie 2005-2015 est de loin celle qui aura connu le plus grand nombre d’événements.

La corrélation entre l’augmentation du nombre de catastrophes naturelles dans le monde et le changement climatique (réchauffement) est donc devenue une hypothèse difficilement contestable. Par contre, établir un lien entre le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles les plus importantes reste problématique.

Sur le site Wikipedia, dans l’article « Réchauffement climatique« , on peut lire : « En 1988, l’ONU crée le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour synthétiser les études scientifiques sur le climat. Dans son quatrième rapport, auquel ont participé plus de 2 500 scientifiques de 130 pays, le GIEC affirme que le réchauffement climatique depuis 1950 est « très probablement » dû à l’augmentation des gaz à effet de serre liés aux activités humaines (d’origine anthropique). Les conclusions du GIEC ont été approuvées par plus de quarante sociétés scientifiques et académies des sciences, y compris l’ensemble des académies nationales des sciences des grands pays industrialisés. »

Or, pour s’en tenir aux épisodes cévenols, les précipitations les plus intenses recensées n’ont pas été mesurées et enregistrées après que les expert du GIEC ont acté le réchauffement climatique actuel, mais bien avant.

AUDE

« La crue exceptionnelle en cours à Trèbes [15 octobre 2018] est proche mais inférieure à la crue de 1891« , a souligné Vigicrues dans son bulletin. L’eau a atteint 7,68 mètres vers 07h30 lundi, selon le site internet de l’institut. En 1891, le 25 octobre, l’eau était montée jusqu’à 7,95 mètres.

Le 24 et le 25 octobre 1891, le village de Trèbes et les environs de Carcassonne, ont connu des précipitations (jusqu’à 300 mm en 20 heures) similaires à celles de 2018, et des inondations d’une ampleur égale, voire supérieures, selon les annales et bulletins météorologiques locaux et nationaux de l’époque. À Carcassonne, l’Aude a débordé à partir du samedi 24 octobre 1891 vers 23 heures et s’est élevé à près de 8 mètres au-dessus de l’étiage, le 25 octobre à 2 heures.

GARD – HÉRAULT

Bien évidemment, c’est au pied des Cévennes, dans le Gard et dans l’Hérault, que les pluies cévenoles récurrentes, et souvent extrêmes, ont laissé le plus de souvenirs douloureux. À Montpellier et à Nîmes, tous les habitants ont pu constater les dégâts que peuvent provoquer en quelques heures des pluies qui leur semblent de plus en plus intenses. Mais en raison de l’urbanisation extensive et de l’imperméabilité croissante des sols, il reste très hasardeux de relier l’importance des inondations à la seule hauteur des précipitations.

À l’observatoire du Mont Aigoual, situé à 1567 m d’altitude dans le massif des Cévennes, (Gard) des observations météorologiques sont effectuées depuis 1896. On connait depuis cette date les records de précipitations. Pluie : en un an : 4 015 mm, en 24 heures : 621 mm, pour un mois : 1 239 mm. Neige : en un an : 10,39 m, pour un mois : 4,49 m, en 24 heures : 1,86 m. La moyenne des précipitations annuelles sur le Mont Aigoual est de l’ordre de 2 300 mm. Le nom Aigoual n’est donc pas usurpé.

Avec un bilan total de 36 morts, l’épisode cévenol du 30 septembre 1958 (auquel vient s’ajouter une nouvelle crue le 4 octobre) est le plus meurtrier qu’a connu le Gard au XXe siècle et ces 60 dernières années.

Sur la route D 986, 2,5 kilomètres avant d’arriver à Ganges (Hérault) en venant de Montpellier, dans le village de Laroque (Hérault), au bord de l’Hérault, on peut voir, gravés dans la pierre, les hauteurs des inondations les plus élevées mesurées sur le mur Ouest de l’église Sainte Marie Madeleine.

Inondations de 1890, 1958 et 1795

L’inondation de 1958 (29 et 30 septembre) est l’une des plus importantes inondations enregistrées dans le village de Laroque. Mais elle est de même hauteur que celle de 1795 et celle de 1890. On ne sait malheureusement rien de précis concernant les précipitations qui ont conduit à ces deux inondations. Il est donc possible que des pluies inférieures à celles de 1958 aient pu occasionner des inondations de même ampleur. En effet en 1795 et en 1890, le Mont Aigoual n’était pas encore reboisé. Le reboisement ne fut achevé qu’avant la Seconde Guerre mondiale.

En étudiant les données météorologiques enregistrées à l’observatoire du Mont Aigoual et dans les communes alentours, on note que les précipitations les plus abondantes sur le Mont n’induisent pas les crues les plus élevées de l’Hérault en aval, notamment à Laroque. Les mesures de précipitations du 30 septembre 1958 ont été sous-estimées car les pluviomètres ont débordé.

UTC : fruit d’un compromis = Universal Time Coordinated (anglais informel) et Universel Temps Coordonné (français informel).

Il faut noter que le maximum, record absolu d’octobre 1963, enregistré sur l’Aigoual, ne fut pas synonyme d’inondation record de l’Hérault. Car c’est la somme et surtout l’intensité de l’ensemble des précipitations sur un bassin-versant qui induit ou non une inondation au niveau de l’exutoire (point de sortie obligatoire des eaux). Les crues de 1963 ne sont pas référencées sur l’église de Laroque. La plus basse hauteur d’eau indiquée sur le mur de l’église (1 mètre au-dessus de la route), correspond aux inondations de septembre 1752. Entre 1958 (4,5 mètres au-dessus de la route) et 1900 (2,5 mètres), il n’y a aucune autre date pour le XXe siècle.

Depuis la création de l’observatoire de l’Aigoual (1898), de nombreuses mesures de précipitations journalières, ou de précipitations cumulées pour l’épisode cévenol complet, ont été supérieures à celles correspondant aux inondations records de 1958. En 1958, à Valleraugue, et dans les villages alentour, il est tombé en 5 heures l’équivalent d’une journée entière de pluie cévenole extrême. C’est pourquoi, les villages de la vallée de l’Hérault ont subi alors l’une des inondations les plus graves connues de mémoire de Gardois ou d’Héraultais vivant près du fleuve côtier. À Valleraugue on dispose d’une abondante documentation : il a été relevé 950 mm de pluie en une dizaine d’heures le 29 septembre 1900. Ces précipitations, qui sont les plus extrêmes enregistrées dans ce village, n’ont pas suffit pour que les inondations en aval soient les plus extrêmes.

Pour pouvoir anticiper sérieusement une inondation, comme tous les inondés le réclament, il faut avoir une approche globale du phénomène (on pourrait aujourd’hui parler d’approche « holistique« ). D’où la nécessité de faire appel à des calculateurs super-puissants et à des logiciels de calcul hautement complexes.

Une semaine après les spectaculaires inondations de Trèbes, de nombreux commentateurs de l’actualité, plus idéologues que climatologues, continuent à affirmer que le réchauffement climatique est la cause principale de ce drame.

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Il est surprenant qu’aucun des spécialistes questionnés sur le lien qu’on pouvait faire, ou qu’on devait faire, entre les inondations et le réchauffement de la planète, n’ait pensé à rappeler les inondations et les précipitations du 17 octobre 1940 dans le Haut-Vallespir (Pyrénées-Orientales), qui restent le record absolu en Europe.

La valeur de 1 000 mm pour la journée du 17 mesurée à Saint-Laurent-de-Cerdans est certainement beaucoup plus proche des quantités de pluie réellement tombées ce jour là.

Le climat de Prats-de-Mollo-la-Preste est chaud et tempéré. Les précipitations à Prats-de-Mollo-la-Preste sont significatives, avec des précipitations même pendant le mois le plus sec. La moyenne des précipitations annuelles est de 540 mm et peut atteindre 868 mm. A titre de comparaison, les précipitations sont en moyenne de 475 mm à Paris, de 847 mm en France.

Prats-de-Mollo-la-Preste

Carcassonne

Le « véritable épisode cévenol » se caractérise par l’accumulation de masses nuageuses en provenance du golfe du Lion, souvent dans un régime de vents de sud à sud-est très humides, provoquant dans un premier temps des pluies orographiques sur les massifs qui finissent par s’étaler en général jusqu’en plaine.

En ce sens les précipitations dans le Haut-Vallespir s’apparentent plus à celles des Cévennes que celles qui tombent sur la région de Carcassonne.

Quand un point ou deux du graphique qu’ils tracent contredisent leurs espérances, les chercheurs peu scrupuleux les éliminent en déclarant les mesures correspondantes aberrantes.

Les épisodes de type cévenol les plus extrêmes documentés sont, celui de Valleraugue, en septembre 1900 (950 mm en 10 heures), et celui de Saint Laurent de Cerdans, d’octobre 1940 (1 000 mm en 24 heures).

Quand on parle d’influence du réchauffement climatique, il faut être rigoureux. Il ne faut surtout ignorer aucune des données qui tendraient à infirmer les a priori idéologiques qui sont dans l’air du temps.

Inondations dans l’Aude : Villegailhenc coupé en deux par la crue

ICEO : pour voir l’article N° 008 cliquer sur l’image.

ICEO : pour voir l’article N° 007 cliquer sur l’image.

De manière générale quand on parle de pluie, on peut comparer les époques sans trop de problème (en supposant que les données, anciennes notamment, aient été corrigées/complétées/validées).

Quand on parle de débit et de hauteurs d’eau associées à des échelles limnimétriques (limnimètre : élément de base des dispositifs de lecture et d’enregistrement du niveau de l’eau), c’est un peu plus compliqué car la géométrie du lit a pu changer en raison de travaux, d’extraction de granulats dans le lit (à vérifier à Laroque notamment) ou de problématiques liées au transport sédimentaire naturel.

De même, quand on parle de conséquences des inondations, il faut garder en tête que la vulnérabilité de nos territoires a considérablement augmenté en raison de la pression foncière. On n’a pas la même appréciation de 2 événements hydrologiques absolument équivalents selon qu’ils inondent des friches ou un nouveau quartier résidentiel.